| 이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 |

가. 기술분야 및 목적의 대비

1) 이 사건 특허발명은 ‘무선단말기’에 관한 것으로, 이동 통신망에 접속하는 무선 처리부와 근거리 통신이 가능한 근거리 통신부를 구비한 무선단말에 있어서, 무선 처리부와 근거리 통신부 중 어느 하나의 통신수단을 자동 선택하여 처리되도록 제어하고, 자동 선택되는 통신수단의 데이터 통신 프로토콜에 따라 송수신되도록 하는 데 목적이 있다(갑 제3호증 식별번호 [0001], [0005]).

2) 비교대상발명 5는 ‘다중 네트워크로부터 인터페이스의 선택’에 관한 것으로서, 통신시스템에서 적어도 일시적으로는 주기적으로 이용가능할 수 있는 복수의 네트워크, 특히 무선 네트워크들 중에서 이동장치에 의하여 인터페이스를 선택하기 위한 것이다(을 제2호증 3면 1단락, 번역문 1면).

3) 이 사건 특허발명과 비교대상발명 5는 복수의 통신수단을 구비하고 그 중 하나의 통신수단을 선택하여 데이터 또는 정보를 주고받는 무선단말을 제공한다는 점에서 그 기술분야와 목적에 차이가 없다.

나. 이 사건 제1항 발명의 신규성 또는 진보성 유무

1) 특허청구범위

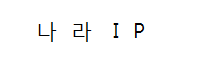

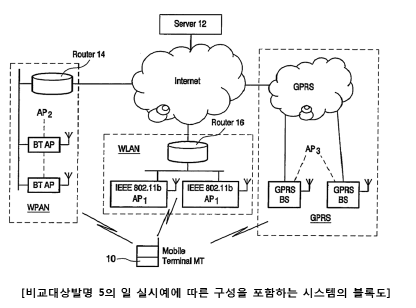

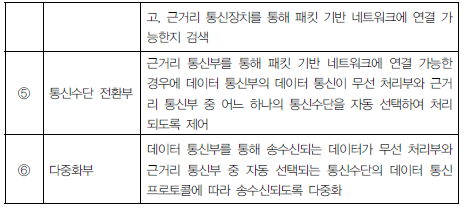

이 사건 제1항 발명은 “이동 통신망에 접속하는 무선 처리부와, 근거리 통신장치와 근거리 통신이 가능한 근거리 통신부를 구비한 무선단말에 있어서, 데이터 통신을 처리하는 데이터 통신부; 상기 근거리 통신부와 근거리 통신장치가 근거리 통신이 연결되고, 상기 근거리 통신장치를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한지 검색하는 통신수단 검색부; 상기 근거리 통신부를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한 경우에 상기 데이터 통신부의 데이터 통신이 상기 무선 처리부와 근거리 통신부 중 어느 하나의 통신수단을 자동 선택하여 처리되도록 제어하는 통신수단 전환부; 및 상기 데이터 통신부를 통해 송수신되는 데이터가 무선 처리부와 근거리 통신부 중 상기 자동 선택되는 통신수단의 데이터 통신 프로토콜에 따라 송수신되도록 다중화하는 다중화부;를 구비하는 무선단말”이다. ( [그림 1] 참조.)

이 사건 제1항 발명은 ‘무선 처리부’, ‘근거리 통신부’, ‘데이터 통신부’, ‘통신수단 검색부’, ‘통신수단 전환부’, ‘다중화부’를 구성요소로 삼고 있는데, 이 사건 제1항 발명에서 한정하는 구성요소들의 기능은 다음과 같이 정리할 수 있다.([기재표 1] 참조.)

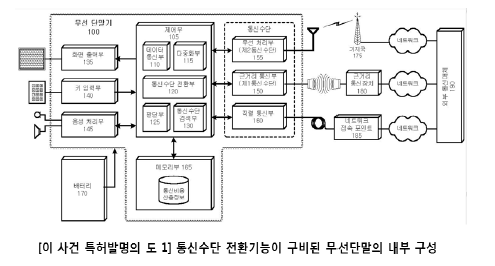

2) 비교대상발명 5와의 대비 ( [그림 2] 참조.)

비교대상발명 5에는 ㉮ 이동통신망에 접속할 수 있는 GPRS용 네트워크 인터페이스, ㉯ 근거리 통신장치와 근거리 통신 기능을 수행하는 WLAN용 네트워크 인터페이스, ㉰ 인터넷 상의 서버와 데이터 통신이 가능한 네트워크 인터페이스(이상, 을 제2호증 6면 31행 ~ 7면 12행, 번역문 9면 3~15행 참조), ㉱ 근거리 통신장치와의 연결 여부와 외부 네트워크와의 연결이 가능한지 여부를 검색하는 ‘AP 체크와 갱신(Check and refresh Access Points)’ 및 ‘링크(Link)과 핑(Ping)’ 작업(을 제2호증 14면 4~8행, 14면 26행 ~ 15면 2행, 번역문 18면 9~15행, 19면 11~19행 참조), ㉲ 외부 네트워크와 연결이 가능한 경우 인터페이스를 자동으로 선택하여 전환하는 수직 핸드오버(VH, Vertical Handover) 작업(을 제2호증 3면 16면 11~17행, 14~23행, 번역문 21면 13~19행, 4면15~23행 참조), ㉳ 선택된 통신수단에 적합한 통신 규약(프로토콜)을 적용하는 구성(을 제2호증 3면 14~23행, 4면 29~30행, 번역문 4면 15~24행, 6면 15~16행 참조)이 각각 개시되어 있다.

위와 같이 비교대상발명 5에도 이 사건 제1항 발명의 ‘무선 처리부’, ‘근거리통신부’, ‘데이터 통신부’의 기능을 수행하는 ‘GPRS용 네트워크 인터페이스’,‘WLAN용 네트워크 인터페이스’, ‘데이터 통신이 가능한 네트워크 인터페이스’ 등이 개시되어 있고, ‘통신수단 검색부’와 ‘통신수단 전환부’의 기능을 수행하는 ‘AP 체크와 갱신’ 및 ‘링크와 핑’ 작업, 수직 핸드오버(VH) 작업 등이 개시되어 있으며, ‘다중화부’의 기능, 즉 선택된 통신수단에 적합한 통신 규약을 적용하는 구성이 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 5와 기술적 차이가 없다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고의 주장

⑴ 이 사건 제1항 발명에서 “근거리 통신부와 근거리 통신장치가 근거리 통신이 연결”되는 구성은 근거리 통신부가 근거리 통신장치와 무선신호를 교환하는 상태인지 검색하는 것으로서 ‘근거리 통신부’에 의해 수행되는 구성이고, “근거리 통신장치를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한지 검색”하는 구성은 근거리 통신부가 근거리 통신장치와 무선신호를 교환하는 상태와 무관하게, 근거리 통신장치를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한 상태로 무선단말의 내부에 로딩되어 있는지 검색하는 것으로서 ‘통신수단 검색부’에 의해 수행되는 구성으로 해석되어야 한다.

⑵ 이 사건 제1항 발명은 ‘근거리 통신부’와 ‘통신수단 검색부’의 검색이 모두 가능한 경우 ‘통신수단 전환부’가 데이터 통신을 ‘무선 처리부’ 또는 ‘근거리 통신부’ 중 어느 하나가 수행하도록 자동으로 선택하는 것이다.

나) 판단

⑴ 이 사건 제1항 발명은 “상기 근거리 통신부와 근거리 통신장치가 근거리 통신이 연결되고, 상기 근거리 통신장치를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한지 검색하는 통신수단 검색부”, “상기 근거리 통신부를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능한 경우에 상기 데이터 통신부의 데이터 통신이 상기 무선처리부와 근거리 통신부 중 어느 하나의 통신수단을 자동 선택하여 처리되도록 제어하는 통신수단 전환부”로서 ‘통신수단 검색부’와 ‘통신수단 전환부’의 기능을 기재하고 있음은 앞서 본 바와 같다.

위 청구항의 기재에 의하면, ‘통신수단 검색부’는 근거리 통신부와 근거리 통신장치가 연결되었는지 여부, 근거리 통신장치를 통해 네트워크에 연결이 가능한지 여부 등을 검색하는 기술적 구성이라고 할 수 있고, ‘통신수단 전환부’는 네트워크에 연결이 가능한 경우 무선 처리부 또는 근거리 통신부 중 하나의 통신수단을 자동으로 선택하는 기술적 구성이라고 할 수 있다.

위와 같이 이 사건 제1항 발명의 ‘통신수단 검색부’와 ‘통신수단 전환부’의 기술적 구성에 불분명한 기재가 없으므로 위 청구항에 기재된 내용 자체로 해석하면 족하고, 원고의 주장과 같이 발명의 상세한 설명의 일부 내용만을 들어 제한 해석하는 것은 허용되지 않으므로(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3360 판결 등 참조), 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

⑵ 그리고 비교대상발명 5에는 “AP 체크 및 갱신(330): 이 작업은 주변 AP의 이용가능성을 체크하는 것을 담당한다. 작업(330)은, 계층 2에서든 계층 3에서든 실제 연결성에 대한 어떤 시험도 수행하지 않으며, 단지 주어진 인터페이스의 AP 목록을 갱신할 뿐이다. 새로운 AP가 탐지되면, 그것을 설명하는 신규객체인 'Access Point'가 상기 목록에 추가되며; 리스트에 속하는 AP가 더 이상 이용가능하지 않으면, 그 항목은 해제된다.”(을 제2호증 14면 4~8행, 번역문 18면 9~15행 참조), “링크 및 핑(340): 링크 및 핑 작업(340)은 어떤 인터페이스가 목록의 AP1-3 중 하나 이상을 통해 서버(12)에 연결할 수 있는지를 체크하는 것을 담당한다. 주어진 인터페이스에 대하여, 목록의 모든 AP(AP1-3)는 먼저 링크 계층 연결성에 관해 체크되고, 그리고 DHCP 요청을 발행함으로써 IP 환경이 체크되며, 마지막으로 서버(12)에 핑을 보냄으로써 네트워크 연결성을 체크한다(확장성 측면에서, AP 뒤의 첫 번째 라우터(14, 16)에 핑을 보내는 것이 바람직하다). 각 스테이지의 시작은 이전 스테이지의 성공적인 완료를 암시한다.” (을 제2호증 14면 26행 ~ 15면 2행, 번역문 19면 11~19행 참조)라고 기재되어있어, 근거리 통신장치와의 연결 여부와 외부 네트워크와의 연결이 가능한지 여부를 검색하는 ‘AP 체크와 갱신’ 및 ‘링크와 핑’ 작업이 개시되어 있다. 또한 비교대상발명 5에는 “수직 핸드오버(VH)(360): 수직 핸드오버 작업(360)은 수직 핸드오버가 필요하고 링크 및 핑 작업(340) 또는 즉시 스캔 작업(320)에 의해 적합한 후속 인터페이스가 이미 탐지된 때에 재개된다. VH(360)는 인터페이스 전환 및 IP 파라미터 계승을 맡는다. 작업(360)은 신규 인터페이스를 가동 준비시키고 그 이벤트를 그에 관련이 있을 수 있는 프로세스들에 전달한다. 수직 핸드오버 완료 후에 작업(360)은 유휴 상태로 돌아간다.”(을 제2호증 16면 11~17행, 번역문 21면 13~19행 참조), “자동 네트워크 인터페이스 선택 메커니즘은 최종 사용자에게 사용성의 관점에서 혜택을 줄 것이다. 따라서, 본 발명은 인터넷 프로토콜과 호환되는 통신 네트워크에서 사용되는 무선클라이언트 장치를 제공하고, 상기 클라이언트 장치는 복수의 통신 표준 중의 하나의 통신 표준에 따라 상기 네트워크와 통신하고 복수의 네트워크 인터페이스 중에서 상기 네트워크로의 연결을 선택하도록 구성되며, 상기 장치는 상기 클라이언트 장치에 구현된 사전 결정된 네트워크 인터페이스 설정 정책에 따라 자동으로 상기 선택을 행하도록 사용 중에 구성된다. 이러한 장치는 다중 모드 단말이라고 불릴 수 있다. 클라이언트 장치는 이동 단말 등의 사용자 단말일 수 있다.“(을 제2호증 3면 14~23행, 번역문 4면 15~23행 참조)라고 기재되어 있어, 외부 네트워크와 연결이 가능한 경우 인터페이스를 자동으로 선택하여 전환하는 ‘수직 핸드오버(VH)’ 작업이 개시되어 있다.

위와 같이 비교대상발명 5의 ‘AP 체크와 갱신’ 및 ‘링크와 핑’ 작업, ‘수직 핸드오버(VH)’ 작업은 이 사건 제1항 발명의 ‘통신수단 검색부’, ‘통신수단 전환부’와 기능적으로 차이가 없는 구성이다.

⑶ 설령 원고의 위 주장과 같이 이 사건 제1항 발명의 ‘통신수단 검색부’를 무선단말의 내부에 통신수단이 로딩되어 있는지 여부를 검색하는 구성으로 한정하여 해석한다고 하더라도, 아래와 같이 비교대상발명 5에도 특정 네트워크 인터페이스가 사용 가능한지 여부에 관하여 무선단말 내부의 설정(네트워크 카드의 삽입/제거 상태)을 확인하는 구성이 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 5 사이에 기술적 차이가 있다고 할 수 없다. 즉, 비교대상발명 5에는 “하드웨어 갱신(310): 하드웨어 갱신 작업(310)은 그 폴링 간격(polling interval)이 만료될 때마다 또는 카드 삽입/제거 등의 비동기적 하드웨어 이벤트가 발생할 때에 재개된다. 그 주요 임무는 이용가능한 네트워크 카드의 최신 목록을 유지하는 것이다. 그 목록의 각각의 항목(entry)은 앞에서 설명한 Network Interface 클래스(202)이다.”(을 제2호증 13면 22~26행,번역문 17면 20~24행 참조), “사용자는 사전 정의된 세트 중에서 하나의 네트워크 인터페이스 선택정책(NISP)를 선택하거나 자신의 새로운 NISP를 정의할 수 있다. 정책이 선택되면, 이동 장치는 선호되는 네트워크 인터페이스를 사용할 것이고(그 인터페이스가 이용가능하다면) 다른 사용가능한 네트워크 인프라 스트럭처를 주기적으로 스캔할 것이다. 이러한 방식으로, 가장 높은 우선순위를 가진 인터페이스가 더 이상 사용가능하지 않을 때(무선 커버리지가 없거나, 사용자가 이동 단말을 도크(dock)에서 빼거나 카드를 제거했기 때문에), 새로운 네트워크 인터페이스가 동작될 수 있게 준비되고 사용자는 네트워크 연결성을 유지한다.“(을 제2호증 7면 27행 ~ 8면 2행, 번역문 10면 4~11행 참조)라고 기재되어 있어, 무선단말의 내부에 통신수단이 이용가능한 상태인지 검색하는 구성이 개시되어 있다.

⑷ 그렇다면, 원고의 위 주장은 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 제한 해석하는 것으로 받아들이기 어렵고, 설령 원고의 위 주장과 같이 해석한다고 하더라도 그 주장과 같은 기술적 구성까지도 비교대상발명 5에 개시되어 있으므로, 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

4) 대비의 결과

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들은 모두 비교대상발명 5에 개시되어 있으므로 그 신규성이 부정되거나, 그렇지 않다고 하더라도 비교대상발명 5에 개시된 구성들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2항 발명의 신규성 또는 진보성 유무

1) 특허청구범위

이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘통신수단 전환부’에 관하여 구체적으로 한정하고 있다. 즉, “제1항에 있어서, 상기 통신수단 전환부는, 상기 근거리 통신부를 통해 패킷 기반 네트워크에 연결 가능하지 않은 경우에 상기 데이터 통신부의 데이터 통신이 상기 무선 처리부를 통해 처리되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 무선단말”이다.

2) 비교대상발명 5와의 대비

비교대상발명 5에는 “상기 인터페이스들 사이의 전환은 더 강하거나 더 높은 우선순위의 인터페이스가 이용가능해지는 경우 또는 현재 인터페이스를 사용하는 네트워크 인프라스트럭처로의 연결이 끊어진 경우에 상기 클라이언트 장치에 의해 수행될 수 있다.“라고 기재되어 있어(을 제2호증 4면 21~23행, 번역문 6면 6~9행), 이동단말이 근거리 통신부(WLAN용 네트워크 인터페이스)를 통해 패킷 기반 네트워크[인터넷 상의 서버(12)]에 연결 가능하지 않으면, 무선 처리부(GPRS용 네트워크 인터페이스)를 자동으로 선택하여 서버(12)와 데이터 통신을 수행하는 구성을 갖추고 있으므로, 이 사건 제2항 발명의 특징적 구성은 비교대상발명 5에 그대로 개시되어 있다.

3) 대비의 결과

따라서 이 사건 제2항 발명도 비교대상발명 5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정된다.

라. 이 사건 제3항 발명의 신규성 또는 진보성 유무

1) 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항발명의 구성 중 ‘다중화부’에 관하여 구체적으로 한정하고 있다. 즉, “제1항에 있어서, 상기 다중화부는, 상기 데이터 통신이 상기 무선 처리부를 통해 처리되는 경우에 상기 데이터 통신부를 통해 송수신되는 데이터가 상기 무선 처리부를 통해 접속되는 이동 통신망의 데이터 통신 프로토콜에 따라 송수신되도록 처리하고, 상기 데이터 통신이 상기 근거리 통신부를 통해 처리되는 경우에 상기 데이터 통신부를 통해 송수신되는 데이터가 상기 근거리 통신장치의 데이터 통신프로토콜에 따라 송수신되도록 처리하는 것을 특징으로 하는 무선단말”이다.

2) 비교대상발명 5와의 대비

이 사건 제3항 발명의 특징적 구성은 데이터 통신이 선택된 통신수단에 적합한 통신 프로토콜을 적용하는 구성을 의미하는바, 위 가. 2)항에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 5에 개시된 구성이다(을 제2호증 3면 14~23행, 4면 29~30행, 번역문 4면 15~24행, 6면 15~16행 참조).

3) 대비의 결과

따라서 이 사건 제3항 발명도 비교대상발명 5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정된다.

마. 이 사건 제4항 발명의 신규성 또는 진보성 유무

1) 특허청구범위

이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 구성에 ‘메모리부’를 부가하고 ‘통신수단 전환부’를 구체적으로 한정하고 있다. 즉, “제1항에 있어서, 상기 무선 처리부와 근거리 통신부 중 어느 하나의 통신수단을 자동으로 선택하기 위한 정보를 저장하는 메모리부를 더 구비하며, 상기 통신수단 전환부는, 상기 메모리에 저장된 정보를 근거로 상기 데이터 통신부의 데이터 통신이 상기 무선 처리부와 근거리 통신부 중 어느 하나의 통신수단을 자동 선택하는 것을 특징으로 하는 무선단말”이다.

2) 비교대상발명 5와의 대비

비교대상발명 5는 이동단말이 네트워크 인터페이스 설정 정책(NISP)을 저장하고 있다가, 네트워크 인터페이스 설정 정책에 따라 네트워크 인터페이스를 자동으로 선택하는 구성을 개시하고 있어(을 제2호증 3면 14~23행, 번역문 4면 15~24행 참조), 이 사건 제4항 발명과 기술적 차이가 없다.

3) 대비의 결과

따라서 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명 5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정된다.

바. 이 사건 제5항 발명의 신규성 또는 진보성 유무

1) 특허청구범위

이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명에 ‘직렬 통신부’를 부가하고 있다. 즉, “제1항에 있어서, 상기 무선단말은, 직렬 케이블 통신을 통해 패킷 기반 네트워크에 접속한 네트워크 접속 장치와 통신하는 직렬 통신부를 더 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선단말” 이다.

2) 주지관용기술 또는 비교대상발명 3, 4와의 대비

가) 이 사건 제5항 발명의 ‘직렬 통신부’는 무선 단말기가 외부 통신장치와 가까운 거리에 위치하고 있을 때 무선으로 통신하는 대신, 케이블을 연결하여 통신할 수 있도록 하는 구성으로서(갑 제3호증 식별번호 [0030]), 무선 통신을 위한 무선 단말기를 이용하여 유선 통신을 할 수 있도록 부가하는 구성은 주지관용기술에 해당한다고 할 수 있다.

나) 게다가 비교대상발명 3에는 “로컬 네트워크는 VoIP 게이트웨이에 핸드셋을 접속하기 위해 제공된다. … 로컬 네트워크는 10/100Base T 이더넷 유선 네트워크, USB 유선 네트워크, IEEE 1394 유선 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다”(갑 제6호증 4면 9행, 5면 4~8행)라고 기재되어 있는바, 무선 단말과 네트워크를 유선으로 연결하여 통신하는 구성이 개시되어 있어, 이 사건 제5항 발명의 특징적 구성과 차이가 없다.

3) 대비의 결과

따라서 이 사건 제5항 발명은 비교대상발명 5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되거나 비교대상발명 5와 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. |

2013허10058 권리범위확인(특)

2013허10058 권리범위확인(특)